人材育成の最新トレンドをブログで情報配信中

アイディア社では人材育成情報・参考事例・具体的なノウハウなどをブログやメールマガジンでお届けしております。ぜひ、御社の人材育成にお役立ていただければ幸いです。

-

2025.06.25

【セミナーレポート】ATD人材育成国際会議2025 報告会

-

2025.02.20

【セミナーレポート】グローバルで活躍するためのケース別・人材育成の導入事例と最新情報「グローバルフォーラム 2025」

-

2024.12.12

【セミナーレポート】導入事例(効果実証済み)から学ぶ「ラーニングイノベーションフォーラム 2024」

-

2024.10.31

【セミナーレポート】学習効果が高く、現場で成果が出る研修設計とは?人材育成の担当者がおさえておきたい4つのポイント「BIG人材育成フォーラム 2024」

-

2024.09.13

【セミナーレポート】マネージャー育成 3つの観点、10個のフレームワークとは?「マネージャー育成フォーラム 2024」

-

2024.07.19

【セミナーレポート】若手社員の可能性を引き出す研修設計のヒントを学ぶ 「1-2-3年目 社員育成フォーラム 2024」

-

2024.06.06

【セミナーレポート】世界の最新情報を知る - ATD人材育成国際会議 帰国報告会 2024

-

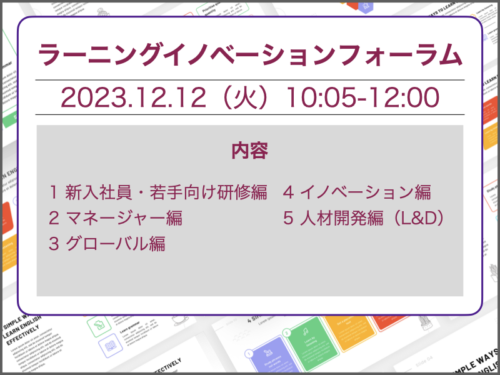

2023.12.14

【セミナーレポート】今年度実施したフレッシュな事例を具体的なプログラムを交え、テーマごとに紹介! -ラーニングイノベーションフォーラム 2023

-

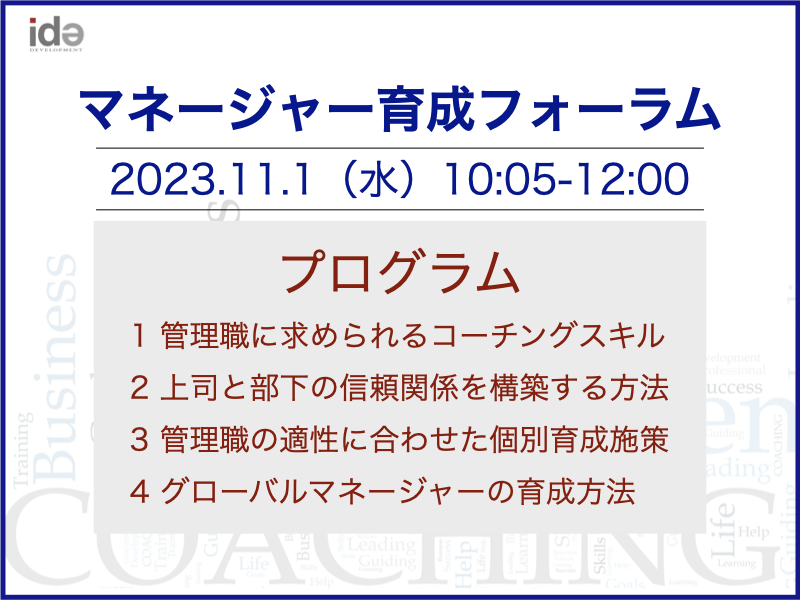

2023.11.01

【セミナーレポート】経営戦略で重要な「マネージャー育成」とは?具体的なコンテンツを解説! -マネージャー育成フォーラム 2023

-

2023.09.25

【セミナーレポート】人材育成担当者向け 「人材育成 x ChatGPTセミナー」AIの可能性と実践的な活用方法を紹介

ブログ カテゴリ

最新のブログ記事

- 【セミナーレポート】ATD人材育成国際会議2025 報告会2025.06.25

- 【セミナーレポート】グローバルで活躍するためのケース別・人材育成の導入事例と最新情報「グローバルフォーラム 2025」2025.02.20

- 【セミナーレポート】導入事例(効果実証済み)から学ぶ「ラーニングイノベーションフォーラム 2024」2024.12.12

- 【セミナーレポート】学習効果が高く、現場で成果が出る研修設計とは?人材育成の担当者がおさえておきたい4つのポイント「BIG人材育成フォーラム 2024」2024.10.31

- 【セミナーレポート】マネージャー育成 3つの観点、10個のフレームワークとは?「マネージャー育成フォーラム 2024」2024.09.13

- 【セミナーレポート】若手社員の可能性を引き出す研修設計のヒントを学ぶ 「1-2-3年目 社員育成フォーラム 2024」2024.07.19