人材育成の最新トレンドをブログで情報配信中

アイディア社では人材育成情報・参考事例・具体的なノウハウなどをブログやメールマガジンでお届けしております。ぜひ、御社の人材育成にお役立ていただければ幸いです。

-

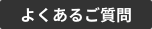

2023.12.14

【セミナーレポート】今年度実施したフレッシュな事例を具体的なプログラムを交え、テーマごとに紹介! -ラーニングイノベーションフォーラム 2023

-

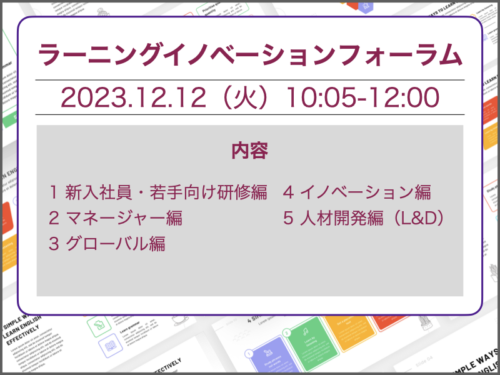

2023.11.01

【セミナーレポート】経営戦略で重要な「マネージャー育成」とは?具体的なコンテンツを解説! -マネージャー育成フォーラム 2023

-

2023.09.25

【セミナーレポート】人材育成担当者向け 「人材育成 x ChatGPTセミナー」AIの可能性と実践的な活用方法を紹介

-

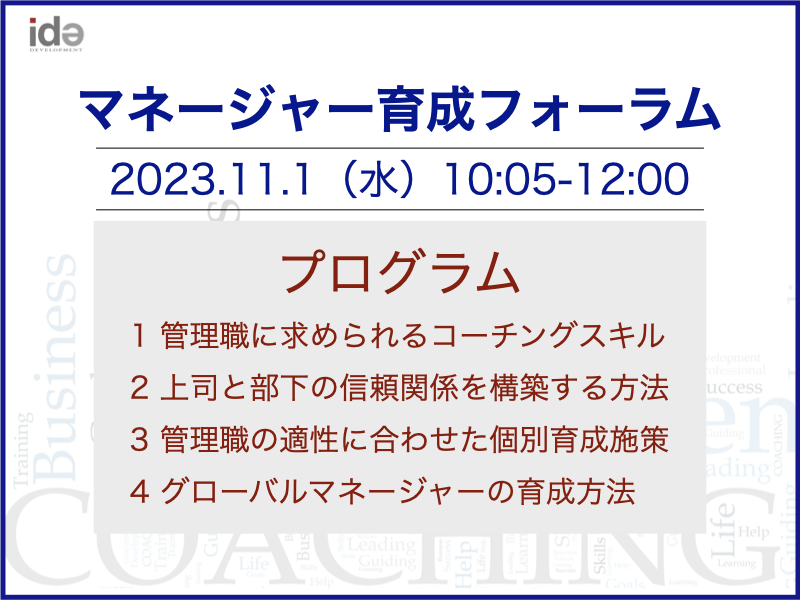

2023.09.12

【セミナーレポート】効果検証済み!主体性を育み現場で活躍できる人材を育成する研修設計とは? 「1-2-3年目 社員育成フォーラム 2023」

-

2023.08.28

[マインド強化]“復活したマインド強化研修”の3分野でよくある問題と解決ヒント @人事プライムコラム

-

2023.07.28

[研修設計]一人ひとりのカスタムラーニングジャーニーが可能な時代にようこそ @人事プライムコラム

-

2023.07.25

【セミナーレポート】グローバルフォーラム 2023 グローバル人材育成を世界基準でベンチマーク

-

2023.06.26

[@人事 連載記事のご紹介]「重要で実用的で日本にも合う」既存の問題への新しい工夫【テクノロジー/研修設計/効果測定】

-

2023.06.21

【セミナーレポート】ATD人材育成国際会議2023 報告会

-

2023.05.23

[@人事 連載記事のご紹介]ステークホルダーの期待に応えられる人材育成チームとは?

ブログ カテゴリ

最新のブログ記事

- 【セミナーレポート】今年度実施したフレッシュな事例を具体的なプログラムを交え、テーマごとに紹介! -ラーニングイノベーションフォーラム 20232023.12.14

- 【セミナーレポート】経営戦略で重要な「マネージャー育成」とは?具体的なコンテンツを解説! -マネージャー育成フォーラム 20232023.11.01

- 【セミナーレポート】人材育成担当者向け 「人材育成 x ChatGPTセミナー」AIの可能性と実践的な活用方法を紹介2023.09.25

- 【セミナーレポート】効果検証済み!主体性を育み現場で活躍できる人材を育成する研修設計とは? 「1-2-3年目 社員育成フォーラム 2023」2023.09.12

- [マインド強化]“復活したマインド強化研修”の3分野でよくある問題と解決ヒント @人事プライムコラム2023.08.28

- [研修設計]一人ひとりのカスタムラーニングジャーニーが可能な時代にようこそ @人事プライムコラム2023.07.28

![[マインド強化]“復活したマインド強化研修”の3分野でよくある問題と解決ヒント @人事プライムコラム](https://ide-development.com/uploads/2023/08/46ade1ffdf0f202a28b4f3547918fc82-500x281.jpg)

![[研修設計]一人ひとりのカスタムラーニングジャーニーが可能な時代にようこそ @人事プライムコラム](https://ide-development.com/uploads/2023/07/3780a65655364b6e825046912d0f5988-500x281.jpg)

![[@人事 連載記事のご紹介]「重要で実用的で日本にも合う」既存の問題への新しい工夫【テクノロジー/研修設計/効果測定】](https://ide-development.com/uploads/2023/06/Future-Tech-Youtube-Thumbnail-500x281.jpg)

![[@人事 連載記事のご紹介]ステークホルダーの期待に応えられる人材育成チームとは?](https://ide-development.com/uploads/2023/06/3ce24b243126447b5094865a25c1aad6-500x281.jpg)